看《疯狂动物城》时,让我心疼的动物就是狐尼克了。

狐尼克小时候想当一名小骑警童子军,保护弱小维持和平就是他的梦想。他的妈妈支持他,骑警队员们也答应了他入队。很可惜,在他参加入队仪式,宣誓着忠诚、勇敢时,那些欢迎他入队的草食动物们扑倒了他,给他套上了嘴套。他们认为狐狸就是狡猾的,永远不值得信赖。

“狡猾”这个标签打在了小狐尼克的心里,他哭着下了决定:既然别人都认为我是狡猾的,那我也就没必要再做什么改变了。

长大后的狐尼克确实成了狡猾的混混,他到处坑蒙拐骗。要不是遇到兔朱迪,他就永远是一只狡猾的狐狸,过着坑蒙拐骗的日子,离自己的梦想和本真越来越远。

有多少孩子正在经历着小狐尼克的遭遇呢?

亮亮只是一不小心打破了花瓶,就被爸爸骂惹祸精。自从爸爸骂完他后,亮亮确实变本加厉,捣乱的次数越来越多了。

贝贝因为一次考试不理想就被父母定性为成不了气候。自从父母评价他不成气候之后,贝贝确实越来越差劲,考试成绩一次比一次差。

毛毛一不小心把妹妹弄哭了,“你这么喜欢欺负妹妹,真是一个虐待狂。”听到妈妈这样的评价,毛毛开始变本加厉地欺负妹妹。

标签的可怕之处就在于,它会像一个预定的模子,扣在谁的身上,谁就会像被施了魔咒似的成长为标签形容的样子,哪怕他根本就不是这样的。

镜头一:

在幼儿园里,有一个小宝贝不喜欢画画,甚至表现出极度的厌恶。每次上绘画课的时候,他都会表现出一种极度不安。

他不画画,一会说要喝水,一会又要上厕所,一会又说饿了要吃点心,找遍各种借口逃避,即使不得不拿起画笔也是随手画几个圆圈,丝毫不正儿八经地对待,更别说享受画画的乐趣了。

老师很好奇他对画画表现出的这种态度,于是联系了家长,想搞清缘由。

她说以前孩子也挺喜欢画画的,不过后来她嫌弃孩子画得不像,说过他几句,会不会是因为这个?

孩子画画从来都是天马行空,充满了无尽的想象力。绘画天才毕加索曾经说过,世界上会画画的就是孩子,每个孩子都是天生的艺术家。我们看不懂孩子的画,并不代表孩子画得不好,反而是我们想象力匮乏的表现。

而这位家长无疑在扼杀孩子的想象力,她给孩子贴上“画画不好不像”的标签,孩子就认同了这种负面评价,从而丧失拿起画笔的决心。

我尽自己的努力给这位家长讲清楚了她这种做法的危害,并建议她尊重孩子的画作,不要随意给孩子贴标签,我也希望孩子能尽快摆脱这个负面评语,重新成为一个小小艺术家。

镜头二:

“来,女儿,来给阿姨打个招呼。”

“怎么人不见了?这小孩怎么这么没有礼貌。怎么躲起来了?这么害羞,以后不要害羞咯。”

恐怕很多的家长都有同样的经验,孩子有时候碰到陌生的叔叔或者阿姨,你很希望他能够很有礼貌地跟别人打招呼,但是孩子会躲起来。

父母不该做的,就是在他身上贴上“害羞”的标签。因为孩子会觉得既然我是个害羞的孩子,我就更没有能力跟别人打招呼,他的社交焦虑就会更大了。

那该怎么做呢,妈妈如果看到这样的情况的话,不要强迫孩子。妈妈可以先跟朋友打招呼,说两句话,让孩子看到妈妈和这个阿姨说话是很自在的,孩子就会慢慢放松自己的焦虑。同时,如果一会孩子还没有出来打招呼的话,妈妈可以转身说“没有关系,等你准备好了,欢迎你随时和阿姨打招呼,好不好。”或者在离开的时候可以说,“那我们现在和阿姨说再见吧。”当孩子觉得我在这个情景很放松,不再感到紧张焦虑的时候,他自然而然就有勇气跳出来,跟叔叔阿姨打招呼了。

给孩子贴标签,实际上就是对孩子进行角色塑造。他们会按照你给他设定的角色去表演,演着演着就成了真。

你给孩子塑造了坏角色,他们就按照坏的角色表演,你给孩子塑造了好角色,他们就按照好的角色表演。让孩子变“坏”的其实不是贴标签的行为,而是你给他贴了“坏”标签。

如何避免给孩子贴“坏”标签?

1、家长不要急于给孩子的不好行为定性。

要想不给孩子贴“坏”标签,家长首先要明白:孩子一次两次的行为只是偶然,不代表他的全部。

哪怕不是偶然,是孩子所呈现的一贯行为,你也要坚信可以通过一些有效的方法改变它们。人绝不是一成不变的,即使坏习惯坏品性已经形成,也可以纠正。

2、不要以为开玩笑时说的话就不会对孩子造成坏影响。

发现孩子打破杯子,就来句“笨手笨脚小姐”。

看到孩子一身泥的进门,就来句“邋遢大王来了”。

你用开玩笑的口吻亲昵地唤着你给他们取的新昵称,这会让孩子误解你喜欢他们这样的行为,他们也就更热衷于表演这样的角色了。

3、面对孩子的坏行为,学会用描述性的语言表述他的行为,而不是用角色符号定义他的人格。

孩子把果汁撒床上了,整个床单都脏了。

你需要描述他的行为:果汁洒床上了,把床单都染了。我们需要赶紧洗床单,不然就洗不掉了。

你不能定义他的人格:你这个惹祸精,就知道给我添麻烦。

其实孩子也不愿意做“坏事”,当坏事发生时,我们要把事情引向解决问题上,而不是引向责难和否定上。

4、不要说“又这样”、“总是”、“永远”、“改不了”这样的话。

这些话会让孩子破罐破摔,产生我永远这样再也不会改变的认同感。经常说这些话的家长实际上是在协助孩子们努力表演“坏角色”,你把他们本来可以改变的道路封死了,让他们的角色永远没有剧终的时刻了。

比如:大军给爸爸打电话,让爸爸把他的作业本送到学校,这已经是他第三次忘带作业本了。

这个爸爸没有说:你总是丢三落四,永远也改不了。

而要说:跟老板请假,从公司急急忙忙跑回家拿课本,又急急忙忙给你送学校,这实在让我很疲惫,我太生气了!今天晚上我们需要好好想个办法,让你记住带作业,也顺便让我别这么累。

这样的说法实际上就是告诉孩子和自己,生活中出现糟糕的事情很正常,哪怕接二连三的出现。不过没关系,糟糕是可以挽救的,生活是可以改进的,好好想一个办法就行了。记住,没有定性,一切都可以好起来。

-

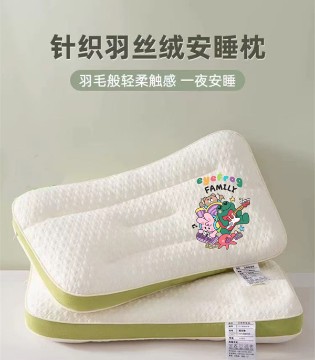

柔软守护,一夜安眠,大眼蛙eyefrog儿童萌版卡通枕头的奇妙旅程

遇见童年的柔软伙伴。在繁星点点的夜晚,一只瞪着圆溜溜大眼睛的绿色“小精灵”正静静躺在枕边——这就是大眼蛙eyefrog儿童萌版卡通...

童装