“孩子不愿分享”、“如何教会孩子分享” 几乎是每一位家长都会面临的问题。孩子为什么会有这样的表现,家长该如何应对呢?今天,我为大家总结了5条分析和建议。

一、保护好孩子“起初的分享意愿”

不知大家是否还记得:孩子小的时候,还不会说话的时候,会挥舞着小手,笨拙地将自己的食物拿给妈妈吃、奶奶吃、外婆吃等等的场景?

当时,您的反应是什么呢?

“不要不要,宝宝自己吃吧!” 拒绝孩子的食物,是许多人不假思索的反应,大家觉得:我是大人,我还能要孩子的东西么!

然而,却不知道,这在无形中,就打击了孩子当初那种发自内心的天然“分享”行为。

其实,每个孩子当初都会 “分享”,并且他们所体验到的,是那种发自内心、不带任何利益性质的,单纯、珍贵的想法:我喜欢你,所以我愿意分享我的东西给你,你高兴,我也得到了快乐!

孩子起初的“自发分享”行为,值得保护!如果还来得及,请一定抓住这样的机会,不要自动拒绝,尽可能让孩子体验到“我想要分享“的快乐。

二、“分享”从模仿开始

对于引导孩子学会“分享” 比较自然的方式,就是运用班杜拉的“模仿学习”理论 : 让孩子跟着大人、观察大人的分享行为,从而潜移默化地习得。

1.这样做,比较符合孩子行为习得的天性。

比如:做一些小点心,带着孩子去分享给邻居。这样,孩子既不会因为分享的是自己的东西,而产生情绪上的波动,又能够慢慢感受到那种分享之后,人际互动中流淌着的那种温暖与愉悦。

2.这将让孩子收获,对于“分享”的间接经验。

同时,还有另外一个好处,那就是 还原了“真实的人际互动场景”。

孩子分享了东西,对方不说谢谢,孩子就不肯罢休,这可怎么办?

这是一个爸爸妈妈经常会苦恼、犯愁的问题。

孩子这种僵化“模式”反应,常常来源于家长的 “模式化”理论教育:得到东西,要说谢谢;碰到别人,要说对不起。

而在成人的世界里,情境是多姿多彩的。生活中,每个人都有自己的个性、处事的风格。既有喜欢说“谢谢“的,也有不喜欢说”谢谢“的。

三、 “情景化” 的模仿,让孩子习更灵活的处事和应对。

1.让孩子体验特别真实的人际互动

每个人都是不同的,孩子也一样。在孩子真实的 “分享” 行为发生的时候,尽可能避免干预,让孩子在体验中慢慢懂得调整自己的行为。

比如,当孩子分享玩具给小明玩,小明玩得很小心,懂得保护玩具,而小青,却弄坏了玩具。

那么孩子下次,或许会更愿意和小明分享玩具,而不是小青,这就是一种人际互动中的行为调整,是孩子宝贵的人生经验。

就好像我们大人,借钱给朋友。一个朋友很守信用,如期归还,而另一个朋友一直拖拖拖,那么下一次,我们一定会调整自己的行为,是一样的道理。

孩子的“分享” 对小朋友区别对待,是一种正常的现象,我们要尊重孩子。同时,对方小朋友也能够从自己的行为后果中,得到体验,然后获得调整自己行为的机会。

2.引导孩子发现自己的“底线”

在孩子与人“分享”的过程中,爸爸妈妈还会发现这样一个问题:

3.我的孩子分享了,对方孩子不分享,怎么办?

虽然说,“分享”本身仅指单方面的行为,但在孩子当初的“分享”行为中,常常会以“交换”的形式出现。

3.“交换” 是 “分享” 的一种。

那么,当“对方不分享”的事情发生的时候,家长的引导格外重要。其实,这正是一个引导孩子发现自己“界限“、”底线” 的好时机!

首先,我们可以先 接纳孩子受挫的感受:

“你想要和小朋友交换玩具,但是她不愿意,是吗?”

接着,我们可以向孩子提问:

“我知道,你很想玩她的那个玩具,那你下次还愿不愿意再试一次和她交换玩具呢?你还愿意试几次呢?”

慢慢地,我们可以引导孩子发现自己的“底线”:我可以主动、无偿地投入分享的行为,但一旦过了我内心的那个“底线”1次、2次、或者3次,那么以后,我就不会再主动去和她分享玩具了。

4.能够“分享”的东西是有限的

爸爸妈妈一定要意识到一个问题:每个人都可以拥有不愿分享的“心爱之物”。

这就好比我们成人世界中的:爱人、房子、车子、结婚钻戒、珍贵的收藏品等等。

有的物品,虽然只是一辆小汽车,甚至是一颗不起眼的珠子,但在孩子的眼里,它们就好比我们的结婚钻戒,那么重要!

所以,我们也要允许孩子拥有这种“不分享”的权利,去保护自己的“心爱之物”。

如此,孩子能够感受到大人对自己的尊重,我们的亲子关系也会变得更良性和融洽,大人说的话,也会变得更有影响力!

-

OWL奥迩2025新品上市|以国际视野,重塑都市型男时尚法则

2004年,一颗源自法国的时尚种子在中国落地生根——OWL奥迩男装品牌正式登陆中国市场,于广州成立「广州奥迩贸易有限公司」,开启了...

男装

-

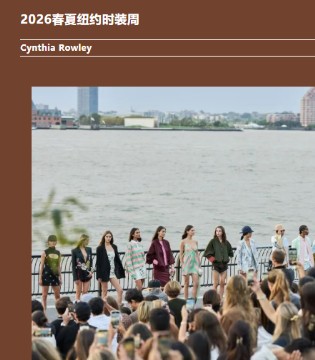

Cynthia Rowley 2026春夏发布会核心亮点

清新少女与成熟可爱的融合:延续品牌标志性的清新用色与可爱元素(CUTE要素),通过层叠剪裁、松身设计(如缝边上衣、Layering...

女装

-

ZHV纯境女装 | 2025秋季通勤新章:以极简美学重构职场优雅

当秋日的晨光漫过城市天际线,ZHV纯境以纯粹之境为灵感,推出2025秋季通勤系列。本季新品以「轻盈、质感、包容」为核心,通过低饱和...

女装